بقلم/جمال اسكى

كنا ننتظر يوم الدخول المدرسي كما تنتظر العروس ليلية الحناء.. كنا نقضي ليلة “الدخول” بيضاء من النوم إلا غفوات نسرقها من شدة الفرح.. كنا نض الملابس الجديدة، التي اشتريناها من عمل اشتغلناه طيلة العطلة الصيفية، تحت وسائدنا.. ما أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى نهرع إلى ارتدائها قبل أن نغسل وجوهنا حتى..

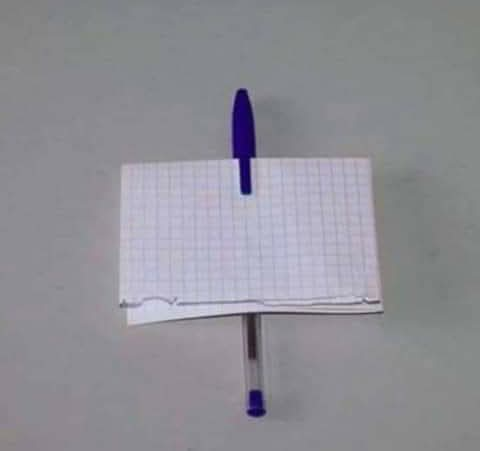

كانت فرحة قلبية لا توصف.. في طريقنا إلى المدرسة، مشيا على الأقدام، وبدون مرافقة، نغني ونرقص طربا.. كنا نحمل قلما أزرق “بيك” جديدا وورقة بيضاء فارغة مطوية بعناية ل”تقييد” الأدوات المدرسية.. كان احترام حجم ولون غلاف الدفاتر واجبا وطنيا.. كانت تلك الورقة، بعد عودتها من المدرسة، تشكل “ضريبة” و “فاتورة” بالنسبة للأباء الفقراء..

كانت المدرسة تشكل ذلك الملاذ الآمن الذي تتفتح فيه عقولنا وتزهر فيه أوراق طفولتنا “الصعبة”.. كنا نعشق المدرسة والمدرس ونشتاق إلى التواجد بين حجراتها وفي ساحتها نتعلم ونلعب.. لم تكن الكثير من الظروف التعليمية متاحة، ولكن كنا نكافح كي نتعلم.. اليوم توفر الكثير وغابت الإرادة والرغبة لدى المتعلم.. فقط بالأمس التقيت تلميذا درسته الموسم الفارط لوح لي بيديه قائلا: أوستاذ نتلاقاو العام الجاي! كأننا لسنا على بعد أقل أيام من الدخول المدرسي.. عندما تخبر الإدارة التلاميذ أن أستاذا سيتغيب، لظرف ما، يقفزون من أماكنهم فرحا وطربا.. يتمنون، وهم ذاهبون إلى المدرسة على مضض، ألا يأتي أي أستاذ، أو أن تعلن الوزارة عطلة مفتوحة، وإذا سخط أحدهم دعا على المدرسة بزلزال مدمر..

نعم، ها نحن عدنا إلى “السكويلة” من جديد، لكن من يعيد للتلميذ بريق عينيه ونبضات قلبه؟ من يعيد للمدرس هيبته ووقاره واحترامه؟ من يعيد للعلم والمعرفة والتربية والأخلاق اعتبارها وقدسيتها؟